攪拌混合翼の回転で軟弱地盤を攪拌・混合しながらセメントなどの硬化材と地盤を化学的に結合させて強固な地盤を形成する地盤改良工法です。

機械攪拌工法比較表

| 工法名 | DJM工法 | CDM工法 | MITS工法 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 機械重量 | (t) | 24〜93 | 38〜215 | 9〜26 | |

| 機関出力 | (kW) | 75〜220 | 45〜330 | 41〜104 | |

| 攪拌軸本数 | (軸) | 1〜2 | 1〜3 | 1 | |

| 攪拌径 | (m) | 1.0〜1.3 | 0.8〜2.0 | 0.5〜1.6 | |

| 軸間距離 | (m) | 0.8〜3.0 | 0.8〜1.1 | - | |

| 貫入深度 | (m) | 20〜33 | 10〜45 | 7〜15 | |

| 使用材料形状 | 粉体系 | スラリー系 | スラリー系 | ||

| 適用 地盤 |

粘性土 | 標準速度N≦3〜6 最大N=6〜9 |

標準速度N≦4 最大N=8 |

最大N=15 | |

| 砂質土 | 標準速度N≦10〜20 最大N=18〜32 |

標準速度N≦6 最大N=15 |

最大N=30 | ||

DJM工法(粉体噴射攪拌工法)は、軟弱地盤中に粉粒体の改良材を供給し、強制的に原位置土と攪拌混合することにより土と改良材を化学的に反応させて、土質性状を安定させるとともに強度を高める工法です。

NETIS登録番号:HR-030032-V(掲載終了)

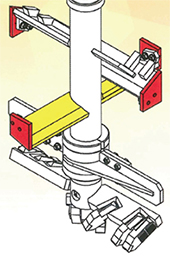

GIコラム工法は、スラリー状のセメント系固化材を注入しながら軟弱地盤を改良する工法です。小型の地盤改良機で大型機並みの改良径・改良長(改良径φ1600・改良長20m)が施工可能です。

NETIS登録番号:QS-100022-VE

GIコラム-S工法は、GIコラム工法の攪拌性能を向上させるため、掘削攪拌装置の仕様と羽根切り回数等の変更を行うとともに、改良径等の適用範囲の拡大を図った工法です。

建設技術性能証明書(GBRC性能証明):第18-01号

KS-S・MIX工法は、単軸仕様でありながら、従来型のスラリー攪拌(φ1.0m、2軸)の2倍以上の改良断面積の施工が可能で、相対攪拌機能により改良土の供回りなどの問題を解決できます。

NETIS登録番号:KK-100054-A(掲載終了)

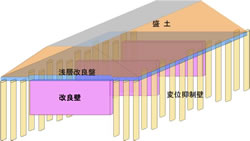

ALiCC工法(低改良率セメントコラム工法)は、改良体にかかる盛土荷重をアーチ効果を考慮することにより、改良体および無処理部分に作用する荷重を実態に即したより合理的な荷重で捉えられ、従来よりも小さい改良率で計画することにより、コスト縮減、工期短縮を図ることができます。

NETIS登録番号:KT-070009-VR(掲載終了)

TOFT工法(耐液状化格子状深層混合処理工法)は、液状化対象地盤を格子状に深層混合改良することで、改良体で囲まれた砂地盤のせん断変形を抑止し、過剰間隙水圧の発生を防止します。実際に阪神大震災で効果が実証された液状化対策工法です。

・特徴

既設の盛土、掘割道路へも適用可能です。

格子状のため経済性に優れた構造です。

・用途

地盤の液状化対策